El fin del jacksonismo

Por Mark Fisher

Lo que me obsesionaba durante las primeras horas o días después de la muerte de Michael Jackson, mientras miraba todos sus videos emitidos una y otra vez por los canales de música, mientras escuchaba las charlas de la gente en bares y plazas, todos, a esa altura, bien entrenados en las rutinas de las muertes mediáticas, lo que me obsesionaba era la diferencia entre el aspecto que tenía Michael Jackson en los videos de Off the Wall y el que tenía en los de Thriller. No me refiero a la cirugía o, más bien, no me refiero solamente a la cirugía. Las operaciones –en ese momento, “apenas” un ensanchamiento de ojos estilo Disney, un afinamiento de nariz a lo Diana Ross, y un leve blanqueamiento de la piel: nada en comparación con la carnicería deformante, digna de Cronenberg, que vendría unos años después– no son más que un síntoma del cambio que uno puede ver en la cara y el cuerpo de Jackson. Ya entonces algo había desaparecido, algo que nunca regresaría.

La muerte de este rey (“mi hermano, el legendario Rey del Pop”, como lo describió Jermaine Jackson durante la conferencia de prensa en la que se anunció su muerte, frase con la que parecía querer darle a Michael su título oficial), antes que en el accidente automovilístico de lady Di, hacía pensar en Elvis pasando tristemente de la narcosis catatónica al largo adiós. Tal vez haya sido Elvis el único que logró instalarse en el cuerpo y los sueños de prácticamente cada ser humano con el mismo grado que Jackson, tanto en el nivel microscópico del goce como en la dimensión macro de los complejos de “memes” del espectáculo. Michael Jackson: un personaje tan repetido y consumido en el videodromo que es casi imposible pensar que sea humano... porque obviamente no lo era; volverse carne de video fue el precio de la inmortalidad, y eso significó morir en vida, y nadie lo supo mejor que Michael Jackson.

Los escritos de Greil Marcus sobre Jackson, o mejor dicho sobre el jacksonismo, forman parte de sus comentarios más sagaces sobre el pop y la economía política. Presentado como un estudio sobre cómo los Sex Pistols fueron la culminación de una “historia secreta” de las vanguardias del siglo XX, el ensayo Rastros de carmín, de Greil Marcus, hablaba del acontecimiento del punk (“76-78”) y también de su oscurecimiento intencional. Marcus entendió rápidamente el rol central que jugó el jacksonismo en ese ocultamiento. Una nueva forma de control emergió cuando los centros comerciales, los VHS, los discos con fines de caridad y la publicidad televisiva se volvieron aspectos intercambiables del mismo paisaje de mercancías mediáticas: un sentimentalismo consensuado como videodromo. Pues bien, todo eso era nuevo entonces, pero es muy viejo hoy; y se ha vuelto casi imperceptible ahora que nos hemos acostumbrado a vivir dentro de ese paisaje. Era realismo capitalista en forma de entretenimiento, y todos lo compramos, nos gustara o no: Thriller imponía su propio principio de realidad, estaba allí como parte de cada viaje al trabajo, como una serenata a cada recado, como un referente a cada compra, como un hecho que formaba parte de la vida de todos. No tenía por qué gustarte. Sólo tenías que reconocer esa realidad, aunque en cierto modo, en el año de Michael Jackson, reconocerla implicase que el disco te gustaba.

El 6 de julio de 1984, cuando los Jackson dieron en Kansas City, Missouri, el primer concierto de su gira Victory, treinta años y un día después de que Elvis Presley grabara su primer disco en Memphis, Tennessee, el jacksonismo había producido un sistema de mercantilización tan completo que todo objeto o persona que fuese admitido se convertía instantáneamente en una nueva mercancía. La gente ya no consumía mercancías en el sentido convencional del término (discos, videos, posters, libros, revistas, llaveros, pendientes, collares imperdibles, botones, pelucas, aparatos para alterar la voz, pepsis, camisetas, ropa interior, sombreros, bufandas, guantes, chaquetas... ¿y por qué no había unos jeans llamados Billie Jeans?), sino que consumía sus propios gestos de consumo. Es decir, no consumían a un Michael Jackson taylorista, o cualquier facsímil autorizado, sino a ellos mismos. Montar en una cinta de Moebius de puro capitalismo, eso era la transubstanciación.

(...) Off the Wall se encuentra todavía influenciado por Saturday Night Fever, delirando con la dulce promesa veraniega de la música disco. En este álbum, Quincy Jones y Jackson construyeron una suite de canciones que hizo por la cultura negra de fines de los setenta lo mismo que las novelas y relatos de Scott Fitzgerald habían hecho por un momento americano anterior más blanco y más pudiente: lograron que las frágiles evanescencias de la juventud y la danza se transformaran en bellos mitos, enlazados con fabulosas añoranzas que no podían ni contener ni agotar.

Los temas de Off the Wall tienen un contoneo sencillo que Michael Jackson encarna en sus pasos de baile y en su sonrisa. La sonrisa puede haber sido falsa, pero parecía auténtica. A esta altura, Jackson era capaz de, al menos, simular alegría (diversión) de manera convincente. En consecuencia, Off the Wall es su obra maestra; el LP cumbre del género disco, la música disco como teología, las canciones, himnos seculares a la divinidad disco, la “fuerza” impersonal, la pulsión no humana que hace que la vida avance, pero no tiene nada que ver con lo vital. Jackson iba a hacer mejores canciones –o una canción mejor–, pero ninguno de los LP que iban a venir, incluido Thriller, en gran parte anodino, se acerca siquiera a Off the Wall. Es el diario de un seductor cantado por alguien que ha sido él mismo seducido, un seductor que ha dejado todo por el baile (...)

Sí, algo desapareció después de ese disco. No se trata solamente de que Jackson fuera todavía un joven negro –y un joven negro atractivo, con ojos chispeantes de deseo–, antes del sepulcro emblanquecido en el que se transformaría una década después... Pensemos en el video escalofriante de “The Way You Make Me Feel”, Jackson acosando a una mujer (aunque a esta altura ya es imposible creer que alguna vez las haya deseado) por una calle oscura, tarde en la noche. Su aspecto es a la vez sexualmente agresivo (su cara en proceso de desintegración, ahora contorsionada en una constante y desdeñosa mueca de Pierrot) y sexualmente neutro, como si la performance, cada vez más absurda, de la intimidación a través de las posturas de pavo real fuera el sustituto de cualquier deseo sexual real. No es solamente que en Off the Wall todavía no hubiera perdido la raza y el sexo, pues la “desexualización” y el borramiento de la raza pueden haber sido justamente un rechazo a la etnización y sexualización compulsivas, que han acompañado a la restauración del poder y los privilegios en los últimos treinta años. Y Michael Jackson podría haber sido un emblema de la universalidad queer, si su disforia y su rareza hubieran encontrado la forma de llegar a la música. Lo que llegó, en cambio, fue un Edipo gótico con sus dramas privados (muy públicos) y un sentimentalismo consensuado que se reflejó en insípidas canciones artificialmente edulcoradas.

Pero antes de que el fenómeno Thriller redujera a Jackson a ser solamente una pequeña parte de una hipermercancía –pronto sería sólo un componente biótico enloqueciendo en el medio de una enorme maquinaria multimedia con su nombre–, antes de todo eso, estuvo “Billie Jean”. “Billie Jean” no es sólo uno de los mejores singles que jamás se hayan grabado, es una de las más grandes obras de arte del siglo XX, una escultura sonora con múltiples niveles cuyos aires de pantera sintética y furtiva todavía revelan detalles novedosos treinta años después. El único paralelo remoto que se me ocurre en el pop de los ochenta es la arquitectura sónica que Arif Mardin diseñó para Chaka Khan en “I Feel For You”.

Es posible que el cansancio de haberla escuchado tantas veces haga que uno cambie el dial cuando aparece “Billie Jean” en la radio. Pero al dejarla sonar, uno se siente muy pronto cautivado por su drama, seducido hacia su espacio ficcional sónico, las malvadas calles y los helados departamentos para familias monoparentales que ahora rodean la pista de baile todavía encendida, como un destino cargado de conspiración. Escucharla es como subirse a una cinta transportadora. Y eso es lo que su sonido evoca, cuando el implacable y sinuoso secuenciador del bajo sintético se apodera del enorme espacio abierto por los crujientes tambores que Jones y Jackson secuestraron inconscientemente del hip hop. Traten de escuchar, si es que pueden seguir concentrados mientras el tema repta por su espina dorsal y luego baja a sus pies, encarnando perfectamente la compulsión sobre la que la letra nos alerta... traten de escuchar el primer sonido que emite Jackson: no son palabras sino hipos y aullidos inhumanos, sin sentido, como si se hubiese quedado sin aire, o estuviese aprendiendo a hablar otra vez después de un episodio de afasia.

Diez años después del soul psicodélico, este es un soul cyborg, con Jackson tan articulado como alguna vez lo fue Grace Jones; en parte, por el funcionamiento a la James Brown de sus tics vocales que desmontan el lenguaje (esos hi-hiis, los ooohs divorciados a la fuerza de los du duás de la comunidad callejera, para circular como espectros sin cuerpo en los baldíos plagados de sobrevivientes del centro, en una ciudad arrasada por las medidas económicas de la era Reagan) y, en parte, por los deslumbrantes arreglos. Noten la forma en que el primer ataque de cuerdas ensombrece el tema, como los pasos de un acosador que se pierde en el viento frío como una niebla cargada de rumores. Sientan cómo la tensión les aumenta en los dientes, mientras el interludio se prepicita hacia el coro, rogando por una liberación (“The smell of sweet perfume / This happened much too soon” (El aroma del dulce perfume / sucedió demasiado rápido) que uno ya sabe que únicamente terminará en arrepentimiento, recriminación y humillación, pero que, de todas formas, no puede dejar de desear. Un deseo tan intenso que amenaza con fragmentar la psiquis, o exponer la forma en que la psiquis está siempre, de antemano, escindida en dos agencias antagonistas: “Just remember to always think twice” (recuerda pensar siempre dos veces). ¿Y qué es lo que canta después? ¿“Do think twice” (piensa dos veces)? ¿O acaso, en una exclamación del yo que resuena como un “don’t think twice” (no pienses dos veces)? Todo se disuelve en una alucinación auditiva, la cronología se vuelve confusa, las oscuras esquirlas de cuerdas tiemblan. Jackson está enojado con su acusadora (y con sus fans que lo atraparán para convertirlo en ícono: “Billie Jean” es el equivalente de Misery en el universo del pop), pero también está triste, atormentado y suplica (al gran Otro, con una lógica falaz: no fui yo, no pude evitarlo), mientras elementos de su voz rodean una psiquis sin centro. Noten que es una canción que trata exactamente sobre las cosas de las que Marcus habla en Rastros de carmín: la seducción a través del espectáculo, la forma en que las vidas cotidianas están contaminadas y poseídas por la pantalla (“She was more like a beauty queen / From a movie scene” (ella era más como una reina de belleza de una escena de película). Billie Jean –que fue una canción moderna sin esfuerzo, un nuevo tipo de soul desprovisto del más mínimo indicio de pastiche– fue capaz de dramatizar ese fenómeno; tal vez lo que escuchamos es el mismísimo proceso de sometimiento, Jackson transformándose en la marca. Después, habrá pocos destellos de un afuera.

¿Pero exactamente qué se había perdido? La teoría situacionista que Marcus expone en Rastros de carmín está hecha de un bergsonianismo críptico, la idea de que la reificación consiste en el endurecimiento y calcificación del cuerpo vivo. Pero, ¿y si no se tratara de lo orgánico sometido por lo inorgánico sino de un ser inorgánico reemplazado por otro? La danza se relaciona siempre con la pulsión de muerte, con el disciplinamiento libidinal del cuerpo, con el acto de forzar el cuerpo para que adopte posturas y formas no naturales (cuando Jackson sorprende, ocasionalmente, después de “Billie Jean”, es más por su forma de bailar que de cantar, como sucede, por ejemplo, en su literalización de la pose del gangster que parece ir imposiblemente contra la gravedad). “Todo artista”, escribe Nietzsche en Más allá del bien y del mal, “sabe que su estado ‘más natural’, esto es, su libertad para ordenar, establecer, disponer, configurar en los instantes de ‘inspiración’, está muy lejos del sentimiento del dejarse ir, y que justo en tales instantes él obedece de modo muy riguroso y sutil a mil leyes diferentes, las cuales se burlan de toda formulación realizada mediante conceptos, basándose para ello cabalmente en su dureza y en su precisión (comparado con éstas; incluso el concepto más estable tiene algo de fluctuante, multiforme, equívoco)”.

Bailar es precisamente subordinar el cuerpo a lo que Nietzsche llama “las leyes arbitrarias”; y finalmente, después de la severa dedicación de Jackson, esa subordinación produce una inspiración que sujeta y microdirige el cuerpo. Surge aquí un modelo de libertad diferente del modelo neoliberal centrado en la “elección” que Jackson promovió cuando transformó “Billie Jean” en un comercial para Pepsi. Cantando sobre la elección, actuando en vivo en un show muerto, Marcus acierta al decir que se trató de “una actuación de club de lujo rígida, impersonal y superensayada, inflada con rayos láser y estallidos sónicos”. ¿Y cuántos grandes shows de la industria del entretenimiento de los últimos veinte años podrían incluirse en esa definición?

“Michael Jackson, que comenzó el año de bailarín, se había convertido en un trozo de madera” (Marcus otra vez). Pero, ¿qué habría pasado si hubiera permanecido como bailarín? ¿Y si sus movimientos se hubieran liberado de ese espectáculo de club nocturno? ¿Y si el joven negro de los videos de Off the Wall no hubiera desaparecido?

Mark Fisher es periodista y profesor de filosofía. Escribe para The Wire y Sight & Sound y vive en Londres.

Página/12 :: radar

Otro texto del mismo libro..

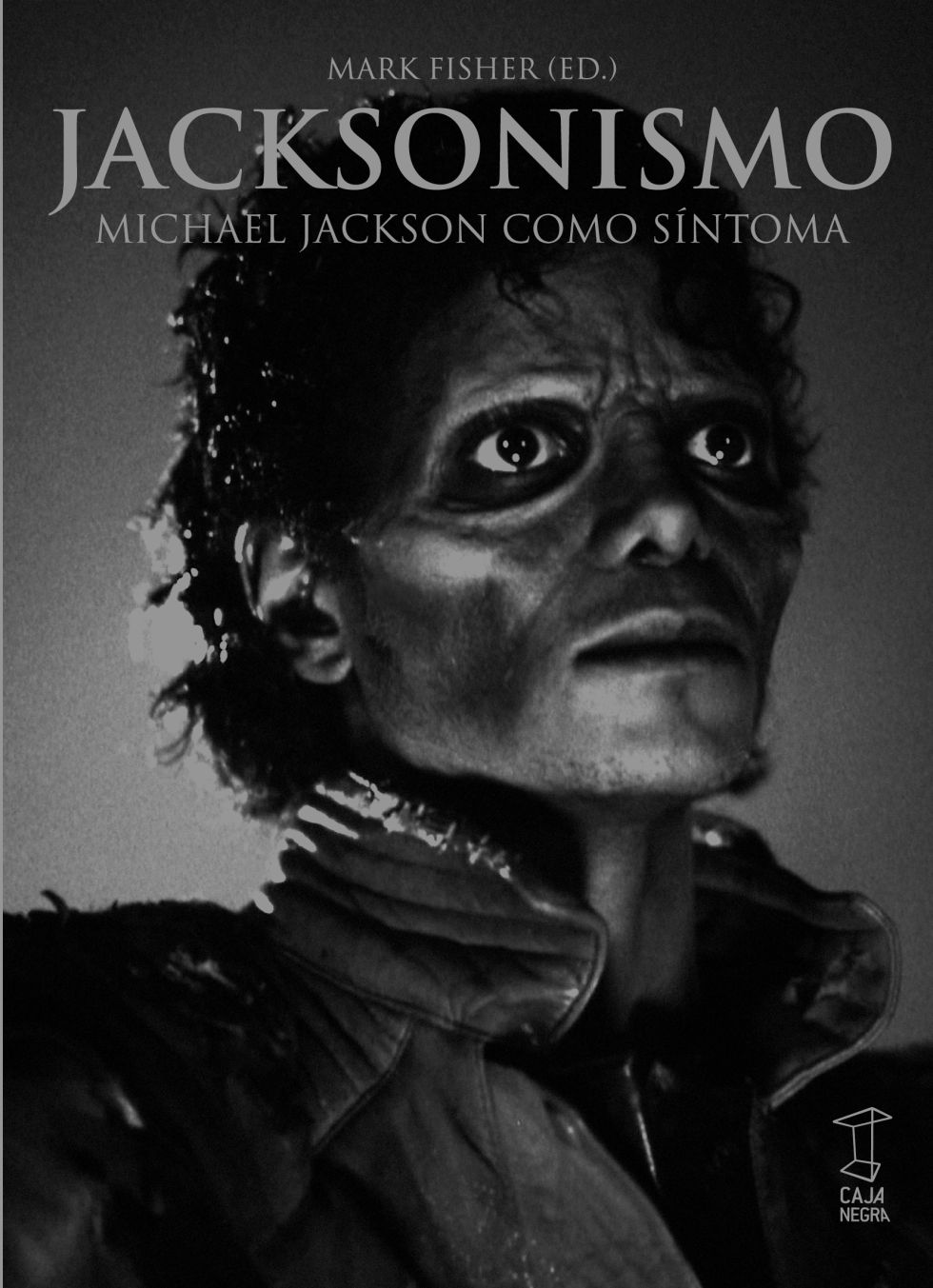

Fue uno de los artistas más populares de la historia y la primera estrella pop del mundo globalizado. Y esa fama sideral, desconocida antes e irrepetible después, lo convirtió en icono en vida, lo arrastró a los extremos de la excentricidad y lo fue diluyendo como músico, congelándolo en un personaje fascinante y a la vez patético con ocasionales destellos de enorme talento. A cinco años de su tan previsible como impactante muerte, Michael Jackson sigue siendo un signo de los tiempos, un cuerpo sobre el que se inscribieron todos los excesos del consumismo y un ídolo que disparó la prevalencia absoluta de la música negra en el mundo. Coincidiendo con la salida de un nuevo y muy buen disco póstumo, Xscape, esta semana llega a las librerías Jacksonismo. Michael Jackson como síntoma (Caja Negra), del cual Radar anticipa algunos de los textos en los que destacados críticos musicales vuelven su mirada sobre las diversas facetas del último Rey del Pop.

por Barney Hoskyns

En septiembre de 1979, mi amigo Dvitt Sigerson (en ese momento, un excelente escritor blanco que escribía sobre música negra; después, el director de Island Records de los Estados Unidos, y más tarde el autor de la excelente novela Faithful) me pasó una copia de Off the Wall antes de que se editara y me dijo que ese disco iba a hacer de Michael Jackson una superestrella.

La tapa no prometía mucho. El título del disco, Off the Wall, expresión que en inglés quiere decir excéntrico, remitía a lo inesperado, lo inusual, pero con su smoking y su peinado afro, el chico adorable que había liderado The Jackson 5 tenía un aspecto tan estrafalario como el de un estudiante camino a su baile de graduación. ¿Qué diferencia podía hacer este álbum, grabado después de varios años deslucidos de los Jacksons post-Jackson 5, en una carrera que parecía candidata segura a extinguirse en el semianonimato sufrido por tantos cantantes de soul de los años setenta?

Escuchar una sola vez “Don’t Stop ‘Til You Get Enough”, el primer tema, funky y electrizante, bastaba para saber que Sigerson tenía razón. Una mezcla tóxica de metales y vientos punzantes, percusión latina ultrasincopada, y los propios grititos de falsetto febriles de Jackson. “Don’t Stop” catapultó la música dance negra hacia una nueva dimensión, a una velocidad endemoniada. Todo el mundo de coreografías heroicas en el que hoy vivimos –desde Prince y Madonna hasta Britney y Beyoncé– sin duda tiene allí su inicio.

Michael había sido siempre la estrella en los Jackson 5: lindo como un pimpollo, de una coquetería propia de alguien de más edad, con un control completo del escenario. ¿Quién podía imaginar entonces que detrás de esa experta sincronización y esa gracia sin esfuerzo se desplegaba un régimen abusivo? Los hermanos parecían tan condenadamente felices... Incluso cuando Michael entró en la pubertad y la adolescencia, y su figura pequeña se estiró y adquirió miembros largos y desgarbados, seguía siendo magnético.

Jackson no fue un innovador. No influyó en el desarrollo de la música pop afroamericana como lo hicieron James Brown, Stevie Wonder, Sly Stone, Jimi Hendrix o Prince. Lo que Michael Jackson poseía era una visión de lo que podía ser un entertainer afroamericano; de Berry Gordy tomó la idea de confeccionar un pop negro para adolescentes blancos y hacerlo global: una estrella híbrida rutilante que empequeñecería incluso a Elvis Presley.

La unión con Quincy Jones era el evento catalizador que Michael necesitaba para dejar atrás a sus hermanos; para enlazar las distancias corrientes del pop negro en una marca distintiva irresistible, utilizando la crema y nata de los músicos de estudio y los técnicos de Los Angeles. Al mezclar las influencias melódicas de los iconos de Motown, Stevie, Marvin y Smokey, con la sensibilidad de Heatwave y con los hermanos Johnson, Jackson y Jones copilotearon un álbum que tenía algo para ofrecerle a cada oyente: la propulsión extática de “Don‘t Stop”, el groove espeso de “Rock with You”, la abyección llorona de “She‘s Out of My Life”. Al final de la era disco de los setenta, Off the Wall sentó un punto de referencia para la década de los ochenta.

Después del Monte Cervino, el Everest: Michael había saboreado el estrellato y se sintió obligado a subir la apuesta. Thriller tomó el molde de su antecesor y le reforzó todavía más los cimientos. Contratar a Eddie Van Halen para que sonara con estrépito en “Beat It” daba la impresión de ser un gesto tan premeditado y trabajado como el de reclutar a Paul McCartney para sonreír afectadamente junto a Jackson en “The Girl Is Mine”. Pero la energía vertiginosa de “Don’t Stop” fue retomada por la frenética “Wanna Be Startin’ Somethin”’, y todo el álbum Off the Wall fue, sin duda, superado por la extraordinaria “Billie Jean”, el relato funky y sinuoso de cómo enfrentar la demanda de paternidad de una groupie trastornada. La mañana siguiente a que ejecutara la canción en el show por el vigesimoquinto aniversario de Motown, frente a 47 millones de personas, con una seguridad sobrenatural, Michael Jackson era sin discusión la estrella más grande del planeta. El video del tema que le daba título al disco lo volvió de nuevo icono de MTV.

Entonces todo empezó a aclararse. Para un joven de veinticuatro años, esencialmente tímido, asustadizo, inmaduro y (como supimos más adelante) terriblemente abusado, el hecho de descubrir de repente que era la persona más famosa del mundo no podía sino tener resultados extraños en su frágil mente. Sin haber llegado a conocer nunca la normalidad, su patología empezó a seguir la disfuncionalidad habitual en un niño famoso: un alejamiento gradual de la realidad marcado por ideas delirantes sobre su identidad. Bad, de 1987, no era solamente un disco malo; era completamente falso respecto de sus impulsos musicales reales, tan artificial como su apariencia física cada vez más extraña y sus ridículos trajes rutinarios. En el momento en que Prince, el rival negro más cercano a Jackson, nos deslumbraba con Parade y Sign O’ The Times, y cuando Public Enemy y NWA estaban haciendo del hip hop la verdadera vanguardia de la cultura negra de la calle, Michael era... bueno, un poquito “cursi”.

En realidad, Michael siempre había sido cursi, algo que no importaba mientras hiciera una música tan radical como “Billie Jean”. Con Bad y los discos igual de horribles que le siguieron, Dangerous (1991), HIStory (1995) e Invincible (2001), daba la impresión de estar tratando de adivinar lo que el público quería, en lugar de escuchar sus propios instintos. Para ser más preciso: había perdido contacto con todo lo que había sido orgánicamente grandioso sobre Michael Jackson. Cuando en los Brit Awards de 1996 Jarvis Coker saltó al escenario durante la performance de Jackson de la horrible y mesiánica “Earth Song”, e hizo como que se tiraba un pedo en dirección a la audiencia, estaba pinchándole el globo a una construcción megalómana y haciendo que todos los fans, salvo los más miopes, se sintieran avergonzados.

Cualquier resto de credibilidad que Michael tuviera a esa altura estaba perdido, y la desesperada autocoronación como el “Rey del Pop”, mote engañoso que le dio Elizabeth Taylor, esa otra niña estrella crónicamente dañada, sólo empeoró las cosas. Los púberes pasando la noche en Neverland no fueron ninguna sorpresa. ¿Así que Peter Pan era un pedófilo? Dígannos algo que no hubiéramos adivinado hacía mucho.

Básicamente, la tragedia de Jackson no es tan extraordinaria, pero se representó en una escala mediática que le hubiera hecho mal hasta a Elvis. Ningún monto de dinero o fama podía curar las heridas psíquicas del pequeño niño golpeado por su padre con visos de ogro. Patrones clásicos de adicción se hicieron evidentes desde el momento en que los cirujanos comenzaron a esculpir el rostro de Michael. Cualquiera que haya visto aquellas espantosas entrevistas de Martin Bashir recordará la grotesca escena en la que un Jackson adicto a las compras gasta sin demasiado interés unos tres millones y medio de dólares en unos cuantos jarrones Imperio de dudoso gusto. Y de forma tristemente previsible, llegó finalmente la adicción de Jackson a las drogas de prescripción médica. Bueno, al menos no se murió sentado en un inodoro.

Michael Jackson no fue el primer entertainer al que la fama volvió loco, y no será el último: observen los recientes casos de Britney Spears, Amy Winehouse y Eminem. Pero si los penosos años finales del “Rey del Pop” no nos dejaron ninguna lección, sin duda los culpables somos todos nosotros.

Barney Hoskyns es cofundador y director editorial de Rock’s Backpages y es biógrafo de Led Zeppelin y Tom Waits.

Página/12 :: radar